Whistleblowing sebagai salah satu alternatif yang dipilih pegawai untuk menanggapi terjadinya korupsi di organisasi dapat bermakna positif, negatif maupun netral. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan whistleblowing merupakan keputusan yang personal dan situasional. Setiap orang mempunyai batasannya sendiri ketika melakukan penilaian mengenai:

- Pelanggaran yang seperti apa yang secara moral masih dapat diterima sehingga ia tidak melakukan whistleblowing, atau

- Pelanggaran yang seperti apa yang sudah tidak dapat diterima lagi secara moral sehingga ia memutuskan untuk ber-whistleblowing.

Setiap pegawai juga mempunyai kriteria sendiri ketika mengevaluasi situasi yang dihadapi. Selain itu, motivasi dan justifikasi mengapa seorang pegawai ber-whistleblowing atau memilih untuk berdiam diri merupakan motivasi dan justifikasi yang unik yang kurang dapat digeneralisir untuk diberlakukan kepada setiap orang di setiap situasi.

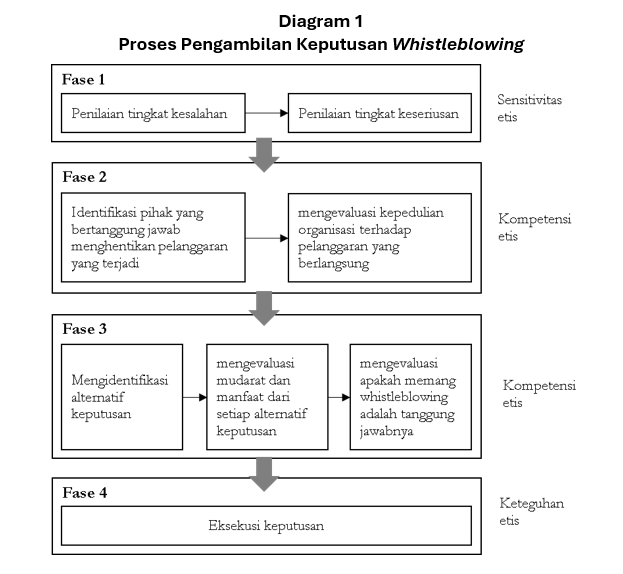

Namun demikian, proses pengambilan keputusan whistleblowing pada umumnya mengikuti pola umum tertentu yang terdiri dari empat fase yang dibangun dari dua perspektif whistleblowing sebagai keputusan etis dan sebagai perilaku pro-sosial organisasional.

Fase 1: Penilaian tingkat kesalahan dan tingkat keseriusan

Sebagai agen moral, seorang whistleblower potensial harus terlebih dahulu menyadari adanya isu moral yang melekat pada situasi ketika pelanggaran berlangsung dan ketika situasi whistleblowing terjadi. Pengetahuan pegawai mengenai sifat dan hakekat pelanggaran yang terjadi merupakan prasyarat proses pengambilan keputusan whistleblowing (Olsen, 2014).

Kesadaran akan adanya isu moral diikuti dengan kesadaran terjadinya konflik moral dimana pegawai mengintepretasikan berbagai peraturan dan berbagai nilai yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Pegawai juga mengintepretasikan situasi yang sama yang pernah terjadi di masa lalu. Pegawai, sedikit atau banyak, mempunyai kapabilitas untuk menilai tingkat kesalahan dari suatu pelanggaran dan menggunakan kapabilitas tersebut untuk membandingkan berbagai peraturan dan nilai-nilai organisasi serta dan pedoman atau standar lain misalnya ajaran agama dan nilai dalam keluarga.

Selanjutnya, pegawai menentukan apakah kejadian tersebut merupakan kejadian pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, perbuatan tidak etis atau pelanggaran lainnya. Proses ini menunjukkan bahwa penilaian moral merupakan proses komparatif (Sparks dan Pan, 2010; Hersh, 2002) dan tergantung pada persepsi mana yang paling dominan dalam menentukan tingkat kesalahan suatu peristiwa pelanggaran (Near & Miceli, 1985)

Terjadinya konflik nilai yang dihadapi oleh seorang whistleblower potensial menunjukkan kurang jelasnya nilai-nilai organisasi. Nilai – nilai organisasi mungkin dianggap kurang konkrit dan tidak dipahami oleh pegawai sehingga menimbulkan kebingungan, mengurangi rasa tanggung jawab dan mengurangi motivasi untuk ber-whistleblowing (Jubb, 1999; Kaptein, 2010).

Seorang whistleblower potensial mungkin menyadari sepenuhnya bahwa peristiwa yang terjadi benar-benar suatu pelanggaran. Namun, mereka kemudian mengemukakan dalih bahwa kejadian,pelanggaran, misalnya korupsi, tersebut tidak “terlalu” melanggar hukum. Pegawai menggunakan azas legalitas sebagai ideologi untuk merasionalisasi perbuatan korupsi (Ashforth dan Anand, 2003). Dalih tersebut antara lain dengan mengemukakan bahwa peraturan yang ada akan ditegakkan atau adanya “kebijaksanaan pimpinan” yang “mengalahkan” peraturan tersebut. Situasi ini merupakan salah satu bentuk dari proses normalisasi korupsi organisasional yang menjadikan suatu pelanggaran menjadi “diijinkan” terjadi dan dapat ditoleransi (Misangyi, et al., 2008). Proses institusionalisasi, rasionalisasi dan sosialisasi tersebut menjadi landasan terjadinya normalisasi korupsi organisasional.

Institusionalisasi merupakan proses dimana praktek-praktek korup rutin dilakukan dan melekat dalam struktur dan pegawai tidak menyadari apakah praktek tersebut salah atau benar. Rasionalisasi adalah proses dimana pelaku membenarkan perilaku korupnya dengan alasan yang dibuat untuk membenarkan dirinya sendiri demi melindungi kepentingannya sendiri. Sosialisasi adalah proses dimana pegawai baru diperkenalkan dan diajarkan untuk melakukan praktek korup tersebut untuk kemudian memandang perilaku korupsi tersebut sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau diijinkan. Proses sosialisasi juga terjadi melalui sistem penghargaan dimana pemimpin memberi penghargaan kepada pegawai yang patuh pada perintahnya untuk melakukan perbuatan korup tersebut (Ashforth & Anand, 2003; Misangyi, et al., 2008).

Apabila disimpulkan kalau keajdian tersebut “bukan” pelanggaran maka proses pengambilan keputusan berhenti. Apabila disimpulkan bahwa pelanggaran tersebut “benar-benar” suatu pelanggaran, maka fase berikutnya adalah pegawai menilai tingkat keseriusan pelanggaran tersebut.

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan pegawai dalam menentukan tingkat keseriusan suatu pelanggaran antara lain adalah frekuensi terjadinya pelanggaran, penerima manfaat dari terjadinya pelanggaran tersebut, jumlah kerugian finansial dan dampaknya bagi organisasi. Dalam fase ini, proses normalisasi korupsi juga terjadi sehingga suatu pelanggaran yang sebenarnya sangat serius bisa dinilai sebagai perbuatan yang dimaklumi, diperbolehkan atau bahkan perbuatan yang diotorisasi oleh pimpinan sehingga tidak lagi dianggap sebagai kejadian yang serius.

Fase 2: Tanggung jawab dan Ke(tidak)pedulian organisasi untuk menindaklanjuti

Keberadaan pihak yang bertanggung jawab menghentikan pelanggaran yang terjadi

Jika peristiwa yang terjadi dinilai sebagai pelanggaran dan merupakan kejadian yang serius, pegawai akan mengidentifikasi apakah ada pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah atau menghentikan kejadian pelanggaran tersebut. Dalam kasus pelanggaran individual, pegawai yang mengetahui pelanggaran tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab untuk ber-whistleblowing kecuali ada pegawai lain yang sudah melakukannya atau organisasi sedang dalam proses memperbaiki kondisi dan menanggulangi pelanggaran yang terjadi (Miceli et al., 2008). Mengacu pada efek bystander pada perilaku pro-sosial, apabila hanya ada satu orang, di luar pelaku, yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya pelanggaran maka orang tersebut sepenuhnya bertanggung jawab untuk membantu organisasi yaitu dengan ber-whistleblowing (Clarke, 2003).

Dalam kasus pelanggaran kolektif dimana seorang whistleblower potensial mejadi bagian dari para pelaku atau bagian dari penerima manfaat dari pelanggaran tersebut, pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah atau menanggulangi pelanggaran tersebut menjadi tidak jelas. Pihak yang berwenang mengetahui, terlibat atau bahkan memerintahkan dilakukannya pelanggaran tersebut. Hal ini menciptakan konflik peran dan ketidakjelasan tanggung jawab antara pihak yang seharusnya mencegah dan menanggulangi pelanggaran dan pihak yang justru melakukan atau menerima manfaat dari pelanggaran yang terjadi.

Penilaian adanya ke(tidak)pedulian organisasi untuk menindaklanjuti

Di fase ini, seorang whistleblower potensial mengevaluasi kepedulian organisasi terhadap pelanggaran yang terjadi. Pengabaian dan tidak adanya perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi akan dilihat oleh pegawai bahwa organisasi mentoleransi pelanggaran tersebut. Dari pengalaman di masa lalu, seorang whistleblower potensial dapat menilai organisasi tidak menghargai kontribusi pegawai dalam bentuk informasi whistleblowing. Organisasi yang menyelesaikan permasalahan secara “bijaksana”, informal, diluar prosedur dan tidak transparan atau tidak menghukum pelaku pelanggaran juga menciptakan persepsi bahwa organisasi tidak bertindak secara serius dan memandang remeh pelanggaran yang terjadi.

Hal ini dapat meningkatkan ketakutan pegawai terhadap risiko retaliasi dan menimbulkan hilangnya harapan dan kepercayaan pegawai terhadap efektivitas whistleblowing. Ketidakpedulian organisasi dapat bersumber dari kepemimpinan dan budaya organisasi yang menciptakan situasi demoralisasi yang meruntuhkan semangat, keberanian dan disiplin pegawai. Demoralisasi tersebut tidak hanya berdampak terhadap perilaku ber-whistleblowing namun juga berdampak terhadap keinginan pegawai mengemukakan pendapat, mengkritik atau memberi masukan.

Fase 3: Alternatif keputusan, tanggung jawab pribadi dan analisis biaya – manfaat

Di Fase 3, seorang whistleblower potensial membuat keputusan dengan mengindentifikasi berbagai alternatif keputusan, mengevaluasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif keputusan dan mengevaluasi apakah memang whistleblowing ini adalah tanggung jawabnya. Apabila manfaat whistleblowing melebihi biayanya, maka akan diperlukan keteguhan etis untuk mengubah intensi menjadi perilaku whistleblowing aktual di Fase 4.

Identifikasi alternatif keputusan

Dalam fase ini, seorang whistleblower potensial menggunakan kemampuannya (kompetensi etis) untuk mengembangkan strategi menghadapi situasi pelanggaran yang terjadi dengan mengidentifikasi berbagai pilihan keputusan. Alternatif keputusan bukanlah hitam-putih dengan batas yang jelas namun lebih berupa spektrum keputusan. Keputusan untuk mengungkapkan informasi, berdiam diri atau keputusan lainnya dilakukan dalam beragam bentuk yang dapat dibagi dalam lima kategori: ikut terlibat dalam pelanggaran, tidak melakukan apapun, menghentikan pelanggaran secara langsung, melaporkan sesuai prosedur, melaporkan tidak melalui prosedur formal (McLain & Keenan, 1999). Keputusan untuk tidak ber-whistleblowing tidak berarti berdiam diri. Bentuk-bentuk alternatif tindakan lainnya antara lain mengajak pelaku bicara dari hati ke hati secara informal, menyindir bercanda atau menggunakan gaya bahasa sarkasme.

Pertimbangan biaya -manfaat dari whistleblowing

Tujuan dari whistleblowing bagi pegawai adalah mencegah terjadinya pelanggaran sehingga organisasi terhindar dari bahaya yang merugikan (Miceli, et al., 2008), melindungi kepentingan masyarakat (Bok, 1980; DeGeorge, 2006) menghindar dari keterlibatan (Davis, 1996) tanpa harus mengalami retaliasi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pegawai melakukan analisis biaya – manfaat dari setiap pilihan keputusan.

Analisis biaya – manfaat ini termanifestasi pada saat pegawai mengevaluasi terjadinya konflik nilai dan multi-loyalitas. Pegawai menyadari bahwa setiap nilai yang akan dipilih untuk diterapkan (atau diabaikan) mengandung biaya dan manfaatnya. Demikian juga dengan multi-loyalitas, pegawai yang memilih untuk loyal pada satu pihak dan tidak loyal ke pihak lain juga mengandung biaya dan manfaatnya masing-masing.

Konflik nilai terutama terjadi antara nilai personal dan nilai organisasional. Sedangkan konflik loyalitas terjadi antara loyalitas kepada organisasi dan kepada pihak lain seperti rekan kerja, atasan, keluarga, teman maupun loyalitas kepada diri sendiri. Terjadi pertukaran penyeimbang (trade-off) antara, misalnya nilai keadilan dan loyalitas. Rasa keadilan berarti memperlakukan sesama secara setara. Nilai keadilan ini memotivasi pegawai untuk ber-whistleblowing agar pelaku pelanggaran dapat dihukum. Namun, nilai loyalitas kepada rekan kerja, misalnya, mendorong pegawai untuk memberi perlakuan istimewa kepada pelaku. Nilai ini memotivasi pegawai untuk tidak ber-whistleblowing. Kotak 5 menyajikan beberapa contoh peraturan yang memuat nilai-nilai loyalitas kolegial dan tanggung jawab profesi untuk mengungkapkan informasi pelanggaran/pelanggaran.

Seorang whistleblower potensial dapat ber-whistleblowing jika manfaat (konsekuensi positif) yang diharapkan terjadi melebihi biaya (konsekuensi negatif). Pegawai mengevaluasi risiko ber-whistleblowing maupun risiko berdiam diri, termasuk juga mengevaluasi pilihan tindakan lainnya. Pada umumnya, whistleblowing internal dipandang sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan manfaat ber-whistleblowing sekaligus meminimalisir konsekuensi negatif yang dapat terjadi apabila melakukan whistleblowing eksternal. Dengan ber-whistleblowing internal, pegawai dapat menunjukkan sikap anti-korupsinya dan mengekspresikan keinginannya untuk mengubah lingkungan yang korup di organisasinya namun tetap mencegah rusaknya reputasi organisasi akibat dari publikasi yang buruk yang dapat timbul apabila melakukan whistleblowing eksternal.

Interaksi antara biaya dan manfaat whistleblowing dipengaruhi oleh persepsi mengenai hubungan sebab-akibat (kausalitas), tanggungjawab, emosi dan konsekuensi (Graham, 1986; Gundlach, et al., 2003). Persepsi pegawai mengenai kausalitas berkenaan dengan apakah penyebabnya internal, dapat dikendalikan, stabil dan intensional atau eksternal, tak terkendalikan, tak stabil dan tak sengaja. Persepsi mengenai kausalitas ini mempengaruhi dua faktor lainnya yaitu: 1) emosi, yang mencakup rasa marah, kesal dan takut dan 2) tanggungjawab, yaitu pandangan pegawai mengenai apakah memang pelaku penyimpangan atau pelanggaran tersebut memang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam menimbang-nimbang manfaat dan biaya yang akan terjadi, seorang whistleblower potensial menghadapi dua situasi. Situasi pertama adalah penilaian apakah pelanggaran yang terjadi bertentangan dengan nilai-nilai organisasi. Sebaliknya, situasi kedua, pimpinan atau pejabat yang berkuasa dalam organisasi tidak mengakui terjadinya pelanggaran tersebut. Seorang whistleblower potensial akan menimbang-nimbang untuk memutuskan apakah akan menentang atau patuh kepada pemegang otoritas dalam organisasi. Kedua pilihan tersebut mengandung risiko.

Risiko menentang pemegang otoritas dalam organisasi lebih tinggi dan bersifat segera sedangkan patuh kepada mereka dapat dianggap terlibat dalam penyimpangan yang sedang berlangsung Jubb (1999). Dalam mengevaluasi situasi ini, seorang whistleblower potensial akan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu probabilitas terjadinya, tingkat keparahannya dan kemungkinan dapat tidaknya dampak yang terjadi dipulihkan kembali.

Biaya, kerugian, atau konsekuensi negatif bagi seorang whistleblower potensial apabila melakukan whistleblowing dapat berupa pemecatan, penurunan penghasilan, tidak dipromosikan, rusaknya reputasi profesional dan mungkin dimasukkan dalam “daftar hitam” pegawai (Malek, 2010) . Konsekuensi negatif juga dapat berupa intimidasi, pelecehan verbal, pengawasan yang berlebihan, pengucilan, ditempatkan pada unit kerja yang merendahkan (Smith & Brown, 2008). Selain itu, biaya personal dari whistleblowing juga mencakup siksaan mental dimana pegawai berhadapan dengan situasi yang mengganggu keseharian dan harus siap mental menghadapi pemeriksaan dan disorot oleh banyak orang.Disisi lain, terdapat juga konsekuensi negatif apabila tidak ber-whistleblowing, antara lain yaitu seorang whistleblower potensial akan merasa bersalah telah mengorbankan integritasnya.

Sebagai instrumen untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran, penyimpangan, korupsi dan sejenisnya, manfaat, keuntungan atau konsekuensi positif dari whistleblowing adalah untuk menghindarkan organisasi dari bahaya yang merugikan, melindungi hak asasi manusia dan menyelamatkan jiwa dan menjaga penegakan hukum (Transparency International, 2010). Whistleblowing juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan kerja, mengurangi beban pajak dan menegakkan kode etik di organisasi (Miceli & Near, 1992). Whistleblowing juga dapat menghentikan perilaku negatif pegawai, mengungkap kejadian pelanggaran lainnya atau mempromosikan penggunaan sumber daya secara lebih efisien (Malek, 2010), mendorong perubahan prosedur, kebijakan ataupun manajemen (Smith & Brown, 2008). Whistleblowing juga diakui sebagai faktor kunci pencegahan kecurangan (Guthrie, 2008).

Manfaat ber-whistleblowing bagi whistleblower, selain manfaat penghargaan finansial bila ada, adalah rasa puas telah berkontribusi dalam mencegah dan menanggulangi suatu pelanggaran. Kepuasan pribadi ini mencakup tumbuhnya rasa percaya diri karena telah berhasil mencapai tujuan tertentu di situasi yang sulit (self-efficacy).

Apakah melakukan whistleblowing merupakan tanggung jawab saya?

Keberadaan tanggung jawab professional, tanggung jawab personal dan tanggung jawab sosial menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan whistleblowing. Untuk ber-whistleblowing, seorang whistleblower potensial perlu menyadari bahwa whistleblowing adalah memang tanggung jawab pribadinya (Graham, 1986; Kaplan & Whitecotton, 2001; Curtis, 2006; Alleyne, et al., 2012).

Selain analisis biaya – manfaat, tanggung jawab pribadi merupakan faktor penting yang mempengaruhi intensi ber-whistleblowing. Intensi untuk ber-whistleblowing makin kuat jika biaya personalnya semakin rendah atau jika tanggung jawab personal semakin kuat. Tanggung jawab untuk ber-whistleblowing dapat secara eksplisit terkandung dalam uraian jabatan atau secara implisit timbul dari rasa tanggung jawab moral (Curtis, 2006) atau dapat timbul juga dari komitmen dan loyalitas terhadap organisasi (Alleyne et.al., 2012). Sebaliknya, penyebaran (difusi) tanggung jawab sebagai akibat dari adanya efek bystander dapat terjadi ketika banyak orang yang melihat atau mengetahui adanya kejadian penyimpangan namun memilih untuk tetap diam tidak bertindak.

Kewajiban ber-whistleblowing timbul jika terdapat lima aspek sebagai berikut: kebutuhan (desakan), kapabilitas untuk melaporkan, kedekatan (proximity) dalam ruang dan waktu, upaya akhir dan kemungkinan keberhasilan. Ketika suatu pelanggaran terjadi, akan timbul kebutuhan yang mendesak untuk menghentikan pelanggaran tersebut demi menghindari terjadinya bahaya atau kerugian lebih jauh. Orang yang mengetahui atau menyaksikan kejadian tersebut menyadari pelanggaran tersebut sedang atau telah terjadi.

Hal ini bermakna ia dekat (proximate) dengan peristiwa tersebut. Ia mungkin saja bukan pihak yang awalnya bertanggung jawab untuk melaporkan namun jika tidak ada seorangpun dari pihak yang berwenang bertindak mengatasinya maka ber-whistleblowing memenuhi aspek “upaya terakhir” sehingga ia, sedikit banyak, bertanggung jawab untuk ber-whistleblowing. Apabila ia menilai kecil kemungkinan untuk berhasil menghentikan penyimpangan tersebut atau terdapat kemungkinan besar tindakan ber-whistleblowing tersebut dapat merusak kepentingannya, maka kewajiban tersebut hilang.

Untuk aparatur sipil negara, kewajiban melaporkan adanya pelanggaran terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kode etik maupun aturan perilaku sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab hukum bagi pegawai negeri sipil. Seorang whistleblower potensial telah menyadari tanggung jawab tersebut namun kemudian mengemukakan berbagai alasan yang menyebabkan mereka tidak dapat memanifestasikan tanggung jawab tersebut menjadi aksi nyata ber-whistleblowing. Selain menggunakan alasan yang dikemukakan pada fase sebelumnya, pegawai seorang whistleblower potensial membandingkan besarnya tanggung jawab mereka dengan tanggung jawab atasan. Dalam kasus korupsi kolektif, pegawai yang memutuskan untuk tidak ber-whistleblowing pada umumnya memandang kewajibannya gugur karena pimpinan yang mempunyai kewajiban lebih besar juga tidak melakukan apapun untuk mencegah dan menanggulangi korupsi.

Terkait dengan konsep efek bystander, tanggung jawab personal terdifusi ketika banyak pegawai mengetahui atau menyaksikan terjadinya pelanggaran sehingga tidak ada seorangpun yang merasa bertanggung jawab ber-whistleblowing. Dalam kasus korupsi kolektif, mengacu pada tiga elemen tanggung jawab, elemen “upaya terakhir” kurang terpenuhi karena pegawai bukan satu-satunya pihak yang mengetahui kejadian korupsi tersebut. Elemen “kemungkinan keberhasilan” juga kurang terpenuhi karena pegawai menilai pimpinan menjadi bagian dari pihak yang menghambat efektivitas whistleblowing.

Seorang whistleblower potensial dapat mempunyai tanggung jawab professional, tanggung jawab sosial dan mungkin tanggung jawab hukum. Namun, tanpa disertai dengan tanggung jawab personal, keputusan untuk ber-whistlebowing tidak dapat terwujud.

Fase 4: Eksekusi keputusan

Keputusan whistleblowing bukan keputusan dikotomi, iya atau tidak, melainkan berupa spektrum. Ketika menghadapi situasi whistleblowing, seorang whistleblower potensial dapat memutuskan untuk:

- Ikut melibatkan diri dalam pelanggaran yang terjadi;

- Menegur langsung kepada pelaku;

- Mengabaikan pelanggaran yang terjadi dan total berdiam diri;

- Ber-whistleblowing:

- Internal atau eksternal atau keduanya;

- Dengan identitas jelas atau anonim;

- Melakukan tindakan pengungkapan lain:

- Bergosip

- Menyindir secara langsung

- Bergurau dengan tujuan menyindir

- Menyampaikan informasi kepada pimpinan lain secara informal

Untuk mengubah intensi menjadi perilaku whistleblowing aktual, calon whistleblower memerlukan keteguhan etis yang kuat Karakter moral diperlukan oleh (calon) whistleblower untuk mengatasi hambatan (internal), tantangan, ancaman dan gangguan (eksternal). Risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya harus sudah dikelola termasuk mengatasi kepemimpinan, iklim etis dan budaya yang tidak kondusif.