Karakteristik organisasional merupakan aspek – aspek organisasi yang dapat diidentifikasi dalam organisasi atau dalam hubungan antara pegawai dengan organisasi.

Karakteristik ini mencakup antara lain

- komitmen organisasional,

- kepemimpinan,

- dukungan organisasional,

- iklim etis,

- budaya organisasi, dan

- ukuran organisasi.

Komitmen Organisasional

Seorang pegawai dapat mempunyai komitmen yang bersifat lokal, kepada rekan kerja, dan bersifat global kepada manajemen dan organisasi, komitmen kepada keduanya atau tidak berkomitmen baik kepada rekan kerja maupun kepada manajemen dan organisasi (Becker & Billings, 1993).

Komitmen kepada organisasi atau disebut juga komitmen organisasional adalah ukuran kekuatan pegawai mengidentifikasi dirinya sendiri terhadap organisasi.

Kekuatan organisasional dapat bercirikan adanya:

- keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi,

- kemauan untuk bekerja keras untuk kepentingan organisasi

- keinginan yang kuat untuk tetap bekerja dalam organisasi (Mowday, et al.,1979).

Komitmen organisasional mempunyai sedikitnya tiga komponen yang mencerminkan adanya:

- keinginan (hasrat, gairah),

- kebutuhan,

- kewajiban terhadap organisasi.

Keinginan mengacu pada komponen afektif yaitu komitmen yang didasarkan keterlibatan emosional atau perasaan cinta pada organisasi. Komponen kebutuhan mengacu pada komitmen kontinuitas (keberlanjutan) yaitu rekognisi adanya biaya atau kebiayaan apabila keluar dari organisasi. Komponen kewajiban mengacu pada komitmen normatif yang bersumber dari sosialisasi kultural atau adanya penghargaan yang diterima dimuka, misalnya pendidikan ikatan dinas, sehingga pegawai mempunyai kewajiban moral untuk tetap dalam organisasi (Meyer & Allen, 1991).

Seseorang dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung mempunyai intensi whistleblowing yang lebih lebih tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan indikasi bahwa whistleblower mempunyai komitmen organisasi yang lebih tinggi daripada seseorang yang memutuskan berdiam diri (Street,1995; Miceli, et al., 2008; Taylor & Curtis, 2010).

Mengacu pada tiga komponen komitmen organisasional, whistleblower lebih berkepentingan untuk tetap menjadi anggota organisasi sehingga dengan ber-whistleblowing ia berupaya untuk memperbaiki kondisi organisasi. Kecintaan pada organisasi juga dapat terlihat dari meningkatnya kegigihan moral dan keteguhan hati untuk membela organisasi dalam situasi whistleblowing.

Namun demikian, beberapa penelitian lain menunjukkan lemahnya korelasi antara komitmen organisasi dan intensi whistleblowing (Somers & Casal, 1994; Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005; Sims & Keenan, 1998; Ahmad, 2011). Mengingat dalam konteks organisasi, pegawai juga mempunyai komitmen kepada rekan kerja dan pimpiman, keengganan untuk ber-whistleblowing mungkin disebabkan komitmen organisasi kalah dengan komitmen pada rekan kerja atau pimpinan yang menjadi pelaku pelanggaran atau menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang terjadi.

Pegawai dengan komitmen organisasi yang rendah ataupun tinggi mempunyai tingkat intensi whistleblowing yang bervariasi. Pegawai dengan komitmen organisasional yang rendah mempunyai intensi yang rendah bahkan mungkin tidak menyadari berlangsungnya suatu pelanggaran yang merugikan organisasinya. Disisi lain, pegawai tersebut mungkin justru dengan mudahnya ber-whistleblowing ke pihak eksternal tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi organisasi.

Pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi pada umumnya ber-whistleblowing dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi ber-whistleblowing dalam rangka mencegah pelanggaran dan sekaligus meminimalisir kerugian organisasi yang mungkin timbul karena pelanggaran tersebut maupun karena whistleblowing itu sendiri. Namun, pegawai yang mempunyai komitmen organisasi berlebihan dapat juga menunjukkan loyalitasnya dengan melindungi organisasi dari dampak buruk dari whistleblowing itu sendiri sehingga enggan untuk ber-whistleblowing (Chen & Lai, 2014))

Kepemimpinan organisasional

Kepemimpinan yang kondusif untuk ber-whistleblowing

Kepemimpinan organisasional merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan whistleblowing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai lebih merasa aman dan nyaman melakukan whistleblowing di organisasi dengan kepemimpinan transformasional. Pimpinan yang membangun visi bersama, menginspirasi pegawainya, menstimulasi dan menantang status quo merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan whistleblowing (Caillier, 2013).

Bawahan yang mempunyai hubungan yang baik dengan atasannya dan mempunyai hubungan yang melampaui batas-batas formal dalam uraian jabatan lebih mungkin ber-whistleblowing. Selain itu, pegawai juga membutuhkan kepemimpinan yang responsif dan sensitif agar dapat mengatasi rasa takut pegawai ketika menghadapi situasi whistleblowing (Bhal & Dadhich, 2011; Azhari, 2014)

Perilaku whistleblowing juga dapat berkembang di organisasi dimana pemimpinnya dipersepsikan sebagai figur orang tua yang mengawasi, mengasuh, memfasilitasi dan menumbuhkembangkan bawahan. Atasan pegawai berperan penting dalam proses keputusan whistleblowing. Tindakan dan perbuatan pemimpin mencerminkan tingkat komitmen terhadap upaya mencegah dan menanggulangi pelanggaran. Pemimpin yang menjadi teladan bagaimana seharusnya bertingkah laku, ramah bersahabat, berpikiran terbuka dan dapat dieprcaya memberi harapan dan kepercayaan kepada seorang whistleblower potensial bahwa informasi yang disampaikan akan didengar dengan seksama dan akan ditindaklanjuti.

Kepemimpinan yang kurang kondusif untuk ber-whistleblowing

Disisi lain, kepemimpinan yang acuh tak acuh dapat mematikan keinginan bawahan untuk mengemukakan permasalahan agar menjadi perhatian pimpinan. Di organisasi dengan kepemimpinan acuh tak acuh, pemimpin cenderung mengabaikan atau menutupi kesalahan dan pelanggaran dengan alasan untuk melindungi kepentingan organisasi atau kepentingan kelompok. Upaya mengemukakan pendapat yang berbeda dan tidak sejalan dengan kepentingan organisasi dipandang sebagai suatu perbuatan yang kontra produktif ( Jackson et al., 2013)

Pemimpin yang tidak dapat diajak dialog, berdebat atau bertukar fikiran digambarkan sebagai pemimpin tirani. Pemimpin tersebut menggunakan kewenangannya untuk membungkam pegawai dan bila keterlaluan ia menyingkirkan bawahan yang tidak disukai dengan memindahkannya ke unit kerja yang kurang menyenangkan.

Seorang whistleblower potensial takut akan tingginya risiko retaliasi dari pemimpin yang berkarakter tirani. Pemimpin seperti tersebut dikhawatirkan akan menyalahgunakan kewenangannya untuk menyingkirkan pegawai yang ber-whistleblowing sebagai bentuk retaliasi.

Pemimpin yang feodalistis, menciptakan lingkungan yang birokratis, tidak satu kata dengan perbuatan, tidak responsif, pemarah dan pendendam mendorong pegawai untuk tidak mau ber-whistleblowing. Pemimpin pencipta budaya yang feodalistik birokratis digambarkan sebagai pemimpin yang gila hormat, kuno, tidak demokratis dan tidak partisipatif dalam menjalankan organisasi dan dalam mengambil keputusan organisasi. Di organisasi dimana perilaku whistleblowing atau bentuk lain pengungkapan pendapat tidak diperkenankan, fokus pimpinan akan beralih dari yang seharusnya menyelesaikan masalah menjadi fokus pada menyangkal dan menutupi kesalahan dan retaliasi terhadap whistleblower.

Di organisasi dimana kebijakan pimpinan wajib dipatuhi dan dilaksanakan, walaupun mungkin kurang sesuai dengan peraturan, whistleblowing akan dianggap sebagai bentuk perbuatan menentang pimpinan dan melawan kekuasaan. Pegawai melihat bahwa pimpinan mereka menyangkal terjadinya pelanggaran, menutupi kejadian tersebut atau bahkan mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang terjadi. Organisasi tidak menyambut baik adanya perilaku whistleblowing karena mempersesikan perilaku tersebut sebagai perbuatan menantang pimpinan (Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005).

Peran pemimpin dalam menciptakan situasi demoralisasi juga tergambar ketika pemimpin mensosialisasikan sikap berdiam diri ketika dihadapkan pada situasi adanya pelanggaran maupun situasi whistleblowing. Sikap berdiam diri tersebut tersosialisasi melalui sistem penghargaan dan hukuman. Sikap berdiam diri juag tersosialisasi melalui persepsi bahwa sikap berdiam diri (tidak ber-whistleblowing) merupakan manifestasi dari ketaatan pada pimpinan organisasi.

Pemimpin yang juga pelaku korupsi yang kemudian berbagi uang hasil korupsi sering kali dinilai sebagai orang yang baik dan dermawan. Pemimpin yang memberikan penghargaan kepada pelaku korupsi juga menjadikan pegawai enggan ber-whistleblowing.

Dukungan organisasional

Dukungan organisasional adalah persepsi pegawai bahwa organisasi menghargai kontribusinya dan memperhatikan kesejahteraannya serta memenuhi kebutuhan sosio- emosionalnya (Rhoades and Eisenberger 2002). Dalam konteks whistleblowing, dukungan organisasional dapat terwujud dalam bentuk tersedianya sistem whistleblowing, tindaklanjut atas informasi whistleblowing dan terjaminnya kerahasiaan serta perlindungan bagi whistleblower.

Dukungan organisasi merupakan faktor yang penting untuk menentukan ada-tidaknya isu moralitas di organisasi. Dukungan organisasi menentukan apakah isu moral tersebut merupakan perbuatan salah atau tidak dan apakah pelanggaran yang terjadi merupakan pelanggaran yang serius atau tidak. Proses pengambilan keputusan tersebut terkait erat dengan proses normalisasi korupsi yang kemudian digunakan oleh pegawai sebagai justifikasi untuk melakukan atau tidak melakukan whistleblowing.

Dukungan organisasi terhadap pegawai juga merupakan faktor kunci terbentuknya komunikasi yang terbuka dan rasa saling percaya di dalam organisasi. Situasi ini menumbuhkembangkan perilaku whistleblowing. Disisi lain, kurangnya dukungan organisasi yang bersumber dari kepemimpinan di organisasi dapat menciptakan situasi demoralisasi yang meruntuhkan semangat, keberanian dan disiplin pegawai. Kepemimpinan yang korup merupakan sebab utama dari terjadinya proses rasionalisasi korupsi sehingga korupsi menjadi rutin dan melekat dalam organisasi.

Kurangnya dukungan dari pimpinan juga ditunjukkan dari adanya penilaian negatif mengenai sistem whistleblowing. Pegawai dapat berpersepsi bahwa sistem whistleblowing yang sedang dikembangkan sebagai bagian dari pengendalian intern hanyalah upaya pencitraan yang dilaksanakan tanpa kemauan politis dan tindakan nyata. Pegawai juga menilai pimpinan organisasi dapat menyalahgunakan informasi whistleblowing yang diterima.

Ambiguitas Pemimpin

Seperti halnya sistem yang dikembangkan, pegawai menilai sistem whistleblowing juga akan dirusak sendiri oleh pimpinan untuk melayani kepentingan pribadinya. Pimpinan yang tidak suportif dapat menciptakan perasaan tak berdaya dan rendah diri di kalangan pegawai karena mereka meyakini suatu pelanggaran sedang terjadi namun kemudian mencari alasan-alasan pembenar untuk tidak ber-whistleblowing atau melakukan pengungkapan informasi lain seperti menyindir atau bergosip.

Ambiguitas antara:

- pemimpin yang mempromosikan integritas, profesionalisme, kejujuran atau sikap-sikap anti-korupsi dan

- pemimpin yang justru menjadi bagian dari pelaku pelanggaran dan tidak menindaklanjuti informasi whistleblowing

menimbulkan persepsi bahwa keberadaan sistem whistleblowing hanyalah formalitas dan pencitraan semata.

Pegawai mungkin menemukenali berbagai permasalahan organisasi dan mempunyai banyak kesempatan untuk memberi masukan namun pegawai dapat memandang hal tersebut hanyalah kegiatan seremonial dan formalitas.

Dari tingkah laku individu pimpinan, hubungan antar sesama di kantor dan cara pimpinan menangani informasi whistleblowing, pimpinan dapat dipandang tidak menunjukkan perilaku anti-korupsi. Sistem whistleblowing hanya dianggap sebagai model simbolis karena tidak diharapkan dapat terimplementasi secara efektif (Pittroff, 2014). Hal ini memperlancar proses rasionalisasi dan sosialisasi korupsi yang menghasilkan perilaku berdiam diri (Ashforth & Anand, 2003; Misangyi, et al., 2008; Treviño, et al., 2006; Klaas et.al., 2012).

Iklim etis

Pengertian iklim etis

Iklim etis adalah dimensi etis dari budaya organisasi. Iklim dan budaya organisasi adalah dua konsep dan konstruk yang berbeda namun saling menguatkan dan saling berkaitan. (Schneider & Barbera, 2014)). Iklim etis adalah:

- persepsi pegawai mengenai perilaku yang bagaimana pantas dilakukan (Ployhart, et al., 2014),

- sikap dan perasaan pegawai terhadap perilaku dan karakteristik organisasi (Keyton, 2014) dan

- pandangan pegawai mengenai kebijakan, prosedur dan praktek-praktek di dalam organisasi.

- acuan bagaimana pegawai di organisasi menentukan sesuatu itu benar atau salah.

- dasar informasi bagi pegawai untuk menentukan perlakuan apa yang seharusnya dilakukan, yang boleh dilakukan maupun yang semestinya tidak dilakukan terhadap sesama (Victor & Cullen, 1988).

- cerminan dari pemahaman bersama mengenai perilaku yang seperti apa yang dianggap tepat dan mengenai bagaimana isu-isu moral di berbagai situasi akan ditangani (Sims, 1992).

Tipe Teoritis Iklim Etik

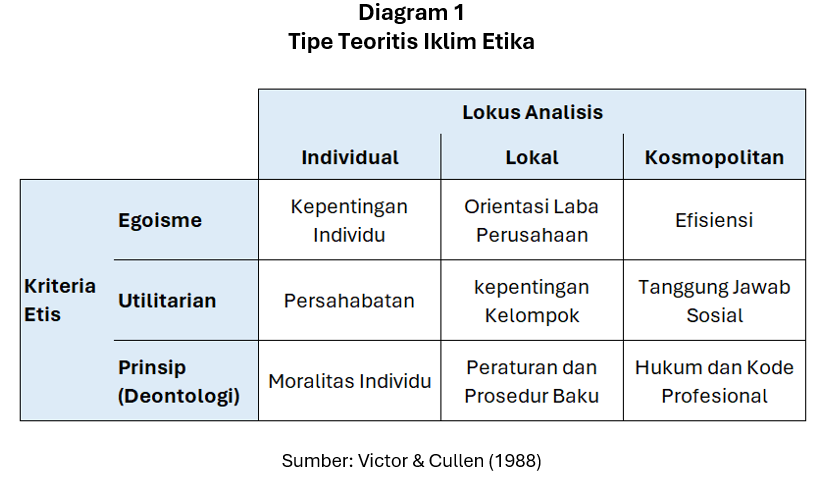

Mengacu pada filsafat etis dari egoisme, utilitarian dan deontologi serta teori sosiologi mengenai referensi kelompok yaitu kosmopolitan, lokal dan individual, terdapat sembilan tipe teoritis mengenai iklim etika. Kesembilan tipe tersebut adalah: kepentingan individu, persahabatan, moralitas individu, orientasi laba, kepentingan kelompok, peraturan dan prosedur operasi baku, efisiensi, tanggung jawab sosial dan hukum serta kode professional (lihat Diagram 1) (Victor & Cullen, 1988).

Iklim kepentingan individu dapat ditemui dalam organisasi dimana dalam mengambil keputusan para pegawainya menggunakan prinsip maksimalisasi kepentingan diri sendiri tanpa mempertimbangan aspek-aspek lain. Di organisasi dengan iklim orientasi laba, pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau dalam memperlakukan pihak lain beralih ke kepentingan organisasi sedangkan dalam iklim efisiensi, kriterianya adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Di organisasi dengan iklim persahabatan, kriteria dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan sesama secara individu, sedangkan kriteria dalam pengambilan keputusan dalam organisasi dengan iklim kepentingan kelompok adalah sesama anggota organisasi secara kolektif. Kriteria dalam pengambilan keputusan tersebut beralih ke kepentingan masyarakat luas di luar organisasi untuk organisasi dengan iklim tanggung jawab sosial.

Pembeda organisasi dengan iklim ‘moralitas individu’, ‘peraturan dan prosedur operasi baku’ serta ‘hukum dan kode professional’ terletak pada pedoman yang digunakan oleh pegawai di organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Pedoman yang digunakan untuk organisasi dengan iklim moralitas individu, peraturan dan prosedur operasi baku serta hukum dan kode professional berturut-turut adalah: prinsip etis individual, kebijakan organisasi dan kode etik professional atau nilai-nilai agama (Victor & Cullen, 1988).

Keterkaitan tipe teoritis iklim etis dengan whistleblowing

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara iklim etis organisasi dengan pengambilan keputusan etis di berbagai konteks (Loe et al., 2000, Schwepker et al., 1997, Verbeke et al., 1996; O’Fallon & Butterfield, 2005; Upchurch, 1998). Pegawai di organisasi beriklim egoisme termotivasi oleh keinginan untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan situasi yang terjadi. Dengan demikian, iklim ini cenderung kurang mendorong pegawai ber-whistleblowing (Simha & Cullen, 2012). Di organisasi dengan iklim egoisme, pegawai memilih untuk tetap diam walaupun mengetahui bahwa pelanggaran yang terjadi benar-benar perbuatan yang salah. Yang paling penting bagi mereka adalah tidak terlibat dalam pelanggaran yang sedang terjadi atau menjadi pihak yang nantinya dikorbankan atau dikambinghitamkan. Pegawai seperti ini juga kurang mau peduli dengan organisasi.

Dipandu oleh prinsip-prinsip utilitarian untuk meraih manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, pegawai pada organisasi dengan iklim berdimensi utilitarian (iklim persahabatan, kepentingan kelompok dan tanggung jawab sosial) lebih memperhatikan kesejahteraan orang lain di dalam maupun diluar organisasi. Pegawai di organisasi ini mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk ber-whistleblowing. Upaya mencegah atau menghentikan pelanggaran melalui whistleblowing dipandang sebagai memberi manfaat bagi pihak lain dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan mereka.

Iklim Prinsip

Di organisasi dengan iklim prinsip (peraturan, hukum, kode etik), pegawai patuh pada prinsip tersebut dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan etis. Pegawai di organisasi dengan iklim etis seperti ini mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk ber-whistleblowing (Simha & Cullen, 2012; Wimbush, et al., 1997; Rothwell & Baldwin, 2006). Pada umumnya organisasi mempunyai peraturan yang mewajibkan pegawai melaporkan kepada atasannya bila mengetahui adanya pelanggaran.

Organisasi yang menekankan formalitas dan menegakkan aturan tertulis, prosedur dan kode etik mengendalikan perilaku pegawainya secara lebih ketat. Demikian juga dengan organisasi yang tersentralisasi dimana kewenangan berada di lapisan tertinggi organisasi. Pimpinan di organisasi tersebut mengendalikan pembuatan keputusan etis dengan ketat. Di organisasi tersebut, bawahan mematuhi pemegang kewenangan dan taat pada perintah atasan meskipun bawahan tersebut mungkin tidak sependapat dengannya. Peraturan, standar dan prosedur digunakan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mempengaruhi perilaku etis pegawai (Skinner, 1988; Weber, 1990).

Budaya Organisasi Birokratis

Budaya organisasi adalah sistem nilai bersama yang menjadi acuan para pegawai dalam melakukan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Budaya organisasi dikembangkan dari seperangkat norma, nilai, asumsi, keyakinan dan filosofi hidup dari para anggota organisasi. Budaya organisasi tumbuh seiring dengan upaya organisasi untuk

- bertahan hidup, bertumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan, dan

- berintegrasi secara internal yang memampukan organisasi berfungsi dan belajar.

Budaya organisasi tersebut kemudian menjadi mekanisme pengendalian diri yang mempengaruhi cara pegawai berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (Schein, 2010; Pfister, 2009). Terdapat berbagai jenis budaya organisasi, namun fokus pada sub bab ini adalah budaya birokratis yang pada umumnya tumbuh dan berkembang pada organisasi vertikal sentralistis.

Di organisasi dengan budaya birokratis, whistleblowing dapat dianggap sebagai perbuatan melawan manajemen puncak. Mereka dapat merasa terancam oleh individu yang dianggap melawan kebijakan organisasi. Selain itu informasi whistleblowing cenderung diabaikan dalam organisasi vertikal sentralistis. Iklim di organisasi tersebut cenderung iklim ancaman pembalasan (retaliatory) kepada pegawai yang melawan kemapanan aturan dan prosedur. Dalam organisasi birokratis dengan struktur yang berlapis, pegawai dapat merasa terkurung/ terisolasi karena berpersepsi bahwa lingkungan mereka terbatas hanya dalam unit bagiannya saja yang terpisah dari unit organisasi lainnya.

Struktur organisasi tradisional vertikal tersentralisasi bercirikan pengambilan keputusan dari atas ke bawah (top down), tingkat pengendalian manajemen yang tinggi, prosedur yang terstandarisasi, kebijakan yang seragam, penamaan jabatan yang spesifik, jenjang jabatan, birokratis dan komunikasi organisasional yang terstruktur (Andrews & Herschel 1996).

Whistleblowing di organisasi birokratis

Perilaku whistleblowing lebih jarang terjadi dan lebih tertutup di organisasi yang birokratis atau otoritarian dimana pejabat pemegang kekuasaan menekan dan menindas pegawai yang mengemukakan pendapat yang berbeda dengannya. Organisasi yang birokratis dengan beragam peraturan yang mengendalikan perilaku etis pegawai dapat mempersempit peluang pegawai untuk melakukan pelanggaran sehingga mengurangi kebutuhan untuk mempunyai sistem whistleblowing. Namun, menekankan pada ketaatan pada peraturan dapat menghambat perkembangan nilai-nilai etis dalam diri pegawai. Pegawai dapat terjebak dalam kepatuhan formal terhadap peraturan (Miceli & Near, 1992)

Dalam menghadapi dilemma etis, pegawai di organisasi birokratis cenderung mengandalkan persetujuan dan dukungan yang bersumber dari hubungan pribadi rekan kerja atau atasan langsungnya. Di organisasi yang lebih kecil, pegawai dapat lebih patuh pada peraturan sebagai hasil dari berinteraksi baik dengan pegawai di unit-unit lain maupun dengan para pemangku kepentingan. (Malloy & Agarwal, 2001). Pegawai cenderung ber-whistleblowing kepada atasan langsungnya

Dalam perbandingan antara whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal, whistleblower di organisasi birokratis dan top-down lebih enggan untuk menggunakan saluran internal karena whistleblowing dianggap sebagai perwujudan dari sikap tidak patuh dan tidak loyal dan organisasi dengan budaya hirarkis menindas pegawai pemberontak sebagaimana juga mereka menindas kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berpendapat (King, 1999); Evans, 2008).

Suatu organisasi mungkin mempunyai struktur yang vertikal dan sentralistis namun untuk mencegah pegawai melakukan whistleblowing eksternal, pimpinan menerapkan gaya manajemen desentralistik (Andrews & Herschel, 1996). Dengan tetap mengendalikan hal – hal yang strategis, pimpinan memberikan kebebasan kepada manajemen tingkat menengah dan manajemen lini pertama untuk mengelola unit organisasi sesuai kebutuhan lokal.

Dalam struktur dan budaya organisasi seperti ini, ketika menerima informasi whistleblowing, atasan (manajemen menengah atau manajemen lini pertama) akan berupaya untuk menjelaskan / menjustifikasi pelanggaran yang terjadi untuk mencegah eskalasi. Gaya manajemen desentralisasi di organisasi yang vertikal sentralistik memberikan kesempatan kepada pegawai untuk ber-whistleblowing secara internal dan dengan demikian organisasi dapat sedini mungkin mengetahui dan menyelesaikan pelanggaran yang terjadi.