Dalam menjelaskan fenomena korupsi, pendekatan interaksionis bersandar pada teori variance, sedangkan pendekatan prosesual bersandar pada teori proses. Kedua teori ini saling mendukung dan saling melengkapi. Teori variance berupaya memahami apa itu korupsi dan variabel apa yang dapat menjelaskan terjadinya perubahan tingkat korupsi. Dalam teori variance, suatu faktor korupsi dipandang sebagai suatu syarat perlu atau syarat cukup untuk terjadinya korupsi. Konsep ini memungkinkan organisasi untuk memprediksi tingkat korupsi melalui faktor–faktor yang memengaruhinya.

Dari suatu teori bahwa, misalnya, tingkat korupsi rendah apabila pengendalian intern kuat dan semakin kuat pengendalian intern maka semakin rendah tingkat korupsi maka dapat diprediksi bahwa organisasi dengan pengendalian yang lemah berisiko tinggi terjadi korupsi.

Pengambilan keputusan etis menjadi bagian yang penting dalam mengeksaminasi proses normalisasi korupsi dan upaya mendenormalisasinya

Teori Proses

Teori proses diperlukan untuk dapat menjelaskan urutan bagaimana kejadian korupsi berawal dan berkembang, serta bagaimana suatu potongan peristiwa terjadi untuk kemudian menjadi rangkaian perbuatan korupsi. Dalam teori proses, suatu faktor tidak cukup untuk menyebabkan terjadinya korupsi, namun dipandang hanya syarat perlu untuk terjadinya korupsi tersebut. Sebagai contoh, kelemahan pengendalian intern diperlukan untuk terjadinya korupsi di suatu organisasi, namun tidak cukup hanya itu. Dalam pendekatan prosesual, kelemahan pengendalian dan berbagai faktor lain secara bersama berkombinasi sedemikian rupa sehingga terbentuk proses tentang bagaimana korupsi terjadi. Melalui kedua teori ini, organisasi dapat memprediksi terjadinya korupsi dari dua perspektif, yaitu:

- pengetahuan mengenai prosesnya, dan

- pengetahuan mengenai faktor–faktor yang memengaruhinya. (Markus & Robey, 1988) (Ven & Poole, 2002).

Penilaian atas kondisi individu dan organisasi yang hanya snapshot tidak cukup menggambarkan proses korupsi sistemik

Untuk memadukan keduanya, organisasi perlu mendekomposisi proses korupsi dan proses antikorupsi di organisasi ke dalam serangkaian analisis sebab–akibat. Hal ini dapat dilakukan dengan memandang setiap peristiwa sebagai variabel yang memengaruhi korupsi. Variabel tersebut tentunya perlu dieksaminasi kembali untuk mengenai faktor–faktor lain yang memengaruhinya sedemikian rupa sehingga semakin rinci dan kompleks, namun tetap dalam satu kerangka. Rangkaian sebab–akibat dan faktor–faktor yang memengaruhi tersebut akan membentuk suatu narasi yang menggambarkan bagaimana korupsi terjadi.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan “apa” dan “bagaimana” dapat saling melengkapi. Kedua pendekatan ini memungkinkan manajemen risiko korupsi yang diterapkan di organisasi dapat dipertanggungjawabakan secara teoritis dan bermanfaat secara praktis (Ven & Huber, 1990).

Urgensi Digunakannya Pendekatan Prosesual

Manajemen risiko korupsi yang prosesual didasarkan pada pertimbangan bahwa korupsi kurang dapat dipandang hanya sebagai keadaan (state), melainkan suatu proses yang berwujud dalam berbagai bentuk dan masing–masing faktor pemicunya dapat bersifat unik. Korupsi merupakan fenomena yang pelan–pelan berkembang (emergent) yang lahir, tumbuh, dan perubahannya sulit untuk diprediksi. Karena sifat korupsi yang processual maka penilaian atas kondisi individu dan organisasi, yang hanya snapshot dipandang, tidak cukup menggambarkan berjalannya korupsi sistemik yang sedang berproses (Ashforth, Gioia, Robinson, & Trevino, 2008). Model manajemen risiko korupsi yang hendak dikembangkan, dengan demikian, harus mampu menggambarkan bagaimana dan mengapa korupsi berevolusi. Model tersebut juga perlu menggambarkan bagaiaman korupsi tersebar dari waktu ke waktu untuk kemudian menghentikan proses normalisasi tersebut.

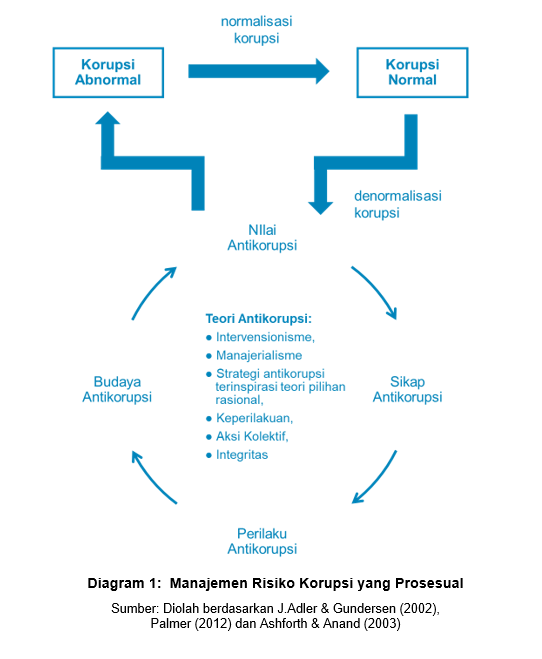

Untuk mewujudkan hal tersebut, manajemen risiko korupsi dikembangkan dengan pendekatan yang didasarkan pada konsep saling berkaitannya nilai, sikap, perilaku, dan budaya (J.Adler & Gundersen, 2002). Sebagaimana tergambar pada Diagram 1, manajemen risiko korupsi berupaya untuk mendenormalisasi korupsi organisasional dengan mengembangkan nilai–nilai antikorupsi.

Seseorang mengekspresikan budaya melalui nilai–nilai yang ia anut mengenai dunia dan kehidupannya, termasuk mengenai korupsi. Nilai ini memengaruhinya dalam menentukan sikap mengenai suatu perilaku yang menurutnya tepat dan efektif dalam situasi tertentu. Pola perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang berubah dan terus berkembang pada saatnya memengaruhi budaya secara keseluruhan. Dengan demikian, budaya, nilai, sikap, dan perilaku membentuk siklus yang saling memengaruhi.

Perubahan ke arah organisasi antikorupsi ini diwujudkan oleh organisasi melalui responsnya terhadap risiko korupsi. Respons tersebut didasarkan pada beberapa aliran pemikiran strategi antikorupsi berikut ini yang dipandang dapat menjelaskan proses denormalisasi korupsi:

Pendekatan intervensionisme dan manajerialisme

Intervensionisme diwujudkan dalam bentuk strategi deterensi, represif, dan upaya pemulihan kerugian. Pendekatan ini dilengkapi dengaan pendekatan manajerialisme dalam bentuk pengurangan kesempatan korupsi dengan cara mendesain dan mengembangkan sistem dan prosedur pengendalian korupsi. Manajerialisme merupakan pendekatan yang menekankan pada kepercayaan terhadap efikasi yang ditawarkan oleh konsep dan metode manajemen.

Melalui pendekatan ini, pengembangan strategi pengendalian korupsi (i) beorientasi hasil dengan cara menjanjikan penghargaan atau memberikan ancaman hukuman atau (ii) berorientasi proses dalam bentuk intervensi aktif sebelum atau pada saat kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional berlangsung. Kedua orientasi pengendalian ini disalurkan melalui dua cara, yaitu secara administratif melalui stuktur dan prosedur, dan secara sosio-kultural melalui pengembangan nilai, kepercayaan, dan norma organisasi.

Pendekatan keperilakuan dan integritas

Perilaku korupsi dapat dipengaruhi oleh faktor–faktor non-rasional di mana seseorang mempelajari dan kemudian menganut nilai–nilai korupsi atau mentoleransi bahkan berpartisipasi dalam perbuatan korupsi karena mengalami atau terpapar oleh perilaku korupsi yang terjadi di sekitarnya. Korupsi dapat terjadi melalui keputusan secara deliberatif (dengan penuh pertimbangan) atau secara otomatis (tanpa pikir panjang). Pendekatan keperilakuan dan integritas diperlukan untuk korupsi hasil keputusan non-rasional dan otomatis. Pendekatan ini diwujudkan dalam bentuk kampanye media dan pembelajaran sosial. Strategi edukatif ini dilengkapi dengan pendekatan integritas dalam bentuk pengembangan standar etik, standar perilaku, dan norma–norma antikorupsi dalam organisasi. Selain itu, juga dikembangkan strategi kepemimpinan etis, dan manajemen SDM berbasis merit, serta budaya organisasi yang menumbuhsuburkan keter bukaan dan whistleblowing secara konstruktif.

Korupsi dapat terjadi melalui keputusan secara deliberatif (dengan penuh pertimbangan) atau secara otomatis (tanpa pikir panjang)

Pendekatan aksi kolektif

Organisasi yang ingin mengelola risiko korupsi secara efektif perlu memahami isu–isu pemberdayaan masyarakat, hak–hak sipil, akses informasi dan peran media. Organisasi antikorupsi tidak dapat berperan sendiri. Organisasi perlu berperan lebih luas melalui pendekatan aksi kolektif. Pendekatan aksi kolektif diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas dan memperbesar pengaruh aksi–aksi individual menjadi proses kerjasama kolaboratif dan berkelanjutan di antara para pihak yang berkepentingan.

Organisasi dan para pemangku kepentingan harus dapat melipatgandakan upaya antikorupsi dengan kegiatan bersama, bertemu mitra aksi, dan berbagi sumber daya aksi–aksi kolektif antikorupsi. Organisasi juga perlu menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan pada sistem, serta membangun kemitraan dengan sektor swasta, organisasi non pemerintah dan masyarakat sipil. Hal ini penting untuk meningkatkan tanggung jawab etis dan menghilangkan persepsi bahwa korupsi sebagai kejahatan tanpa korban.

Dengan menerapkan berbagai aliran pemikiran strategi antikorupsi tersebut diharapkan terwujud upaya denormalisasi korupsi melalui konsep manajemen risiko korupsi yang prosesual. Proses denormalisasi dimulai dengan melakukan intervensi terhadap nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Korupsi perlu dipandang sebagai proses pengambilan keputusan etis agar dapat menangkap dinamika di balik pilihan moral seseorang.

Pendekatan Integritas

Dalam sistem integritas yang berjalan baik, alih–alih menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan atau memanfaatkan situasi korupsi di organisasinya, seseorang dengan integritas personal akan patuh pada nilai-nilai antikorupsi, standar etik dan perilaku, dan menggunakan kewenangan tersebut secara bijak. Ia juga akan melakukan penilaian terhadap situasi etis secara adil, mampu memimpin dengan keteladanan dan berani mengingatkan apabila terjadi penyimpangan.

Terdapat dua aspek yang penting diperhatikan dalam kebijakan antikorupsi dengan pendekatan integritas, yaitu:

- pilihan etis berdasarkan refleksi moral individu, dan

- dinamika sosial di mana tingkat integritas dipengaruhi oleh masyarakat, teman sebaya, tetangga, dan rekan sekerja (OECD, 2018).

Pertama, pilihan etis bersifat dinamis di mana seseorang menyeimbangkan pilihan–pilihan moralnya dengan secara terus menerus melakukan perbandingan antara:

- persepsi moral dalam dirinya atas situasi terkini yang dihadapi (a), dengan

- referensi moral, yaitu tingkat integritas yang menunjukkan suatu situasi dapat diterima secara moral oleh dirinya (b).

Apabila ia berkesimpulan bahwa tindakannya (butir (a)) terlalu jauh menyimpang dari referensi moral tersebut (butir (b)) ia akan berupaya menyeimbangkannya secara moral (moral balancing).

Perbuatan buruk akan menimbulkan dorongan pada diri seseorang melakukan perbuatan altruistik untuk membersihkan diri. Demikian juga sebaliknya, perbuatan yang baik dapat menghasilkan perasaan berhak untuk, misalnya, berperilaku egoistik. Dalam konteks korupsi, pelaku korupsi berupaya mengompensasi perbuatan jahatnya dengan banyak memberi donasi dan sumbangan sosial keagamaan. Pegawai berkinerja unggul (berbuat baik) yang merasa kurang dihargai oleh organisasi dapat merasa berhak untuk mencuri dari organisasinya dengan alasan ia pantas mendapatkannya.

Kebijakan berbasis penguatan integritas dalam rangka mewujudkan nilai-nilai antikorupsi, dengan demikian, mempunyai dua tujuan, yaitu:

- meningkatkan referensi moral, dan

- menekankan referensi moral.

Penguatan integritas bertujuan meningkatkan referensi moral dan menekankan penerapannya.

Meningkatkan referensi moral dilakukan dengan cara mendefinisikan ekspektasi etis yang dituntut pada seseorang, mendorong seseorang untuk membandingkan standar yang lebih tinggi, dan menekankan relevansi integritas, serta memberikan kepercayaan kepadanya. Penekanan pada referensi moral dilakukan antara lain dengan mengingatkan konsekuensi etis dari suatu tindakan dan mendorong mereka untuk melakukan refleksi diri. Kedua hal tersebut dapat berdampak pada dinamika internal dalam diri seseorang ketika ia berada dalam proses pengambilan keputusan etis, sehingga berbagai kebijakan penegakan integritas mampu mendorong individu untuk mengikuti panduan moral antikorupsi dalam dirinya (OECD, 2018). Peningkatan dan penekanan referensi moral diharapkan mampu mendorong nilai-nilai antikorupsi untuk dapat diekspresikan menjadi sikap dan mewujud ke dalam perilaku antikorupsi.

Kedua, manajemen risiko korupsi yang prosesual didasari pula pada konsep–konsep integritas publik dan integritas organisasional. Integritas publik adalah kepatuhan dan kesesuaian yang konsisten dengan nilai, prinsip, dan norma etik yang menjunjung dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi (OECD, 2017). Sistem integritas publik dioperasionalisasikan dan menjadi kontekstual dalam suatu organisasi melalui integritas organisasional. Integritas organisasional merupakan pendekatan yang menyatukan dan mengutuhkan sistem organisasi, strategi pengendalian korupsi, dan standar etik dengan membangun norma–norma antikorupsi dalam organisasi.

Korupsi tumbuh dari aspek–aspek organisasional di mana individu–individu calon pelaku korupsi berada dan bekerja. Pendekatan integritas organisasional berupaya untuk menguatkan daya tahan organisasi dari besarnya risiko korupsi dengan menyerasikan respons terhadap risiko korupsi dengan penyelenggaraan fungsi–fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam manajemen risiko korupsi yang terintegrasi dengan manajemen strategis dan manajemen proses bisnis.

Dengan demikian, nilai antikorupsi yang dianut pimpinan dan anggota organisasi, sikap antikorupsi yang tegas diformalkan dan didemonstrasikan, dan perilaku antikorupsi yang nyata diejawantahkan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan organisasi, dapat mempercepat terwujudnya budaya antikorupsi dalam rangka menghentikan proses normalisasi korupsi dan membentuk siklus denormalisasi korupsi.

Nilai, sikap, dan perilaku antikorupsi yang nyata diejawantahkan diharapkan menciptakan budaya antikorupsi dalam rangka membentuk siklus denormalisasi korupsi