Upaya untuk memahami proses korupsi maupun efektivitas kebijakan antikorupsi membutuhkan kerangka teoritis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan analisis hubungan sebab–akibat dari beragam faktor yang memengaruhi korupsi dan antikorupsi. Hal ini juga penting untuk organisasi yang kompleks. Kerangka teoritis digunakan untuk menunjukkan keterkaitan yang terstruktur dan sistematis antara faktor satu dengan faktor lainnya. Kerangka teoritis tersebut juga menunjukkan keterkaitan antara suatu faktor penyebab dengan akibatnya. Dengan demikian, terdapat dua fokus analisis:

- faktor–faktor yang memengaruhi korupsi, dan

- interaksi antar faktor.

Keduanya menjadi building block bagi model manajemen risiko korupsi yang interaksionis.

Faktor–faktor yang memengaruhi korupsi, dan interaksinya menjadi building block bagi model manajemen risiko korupsi yang interaksionis.

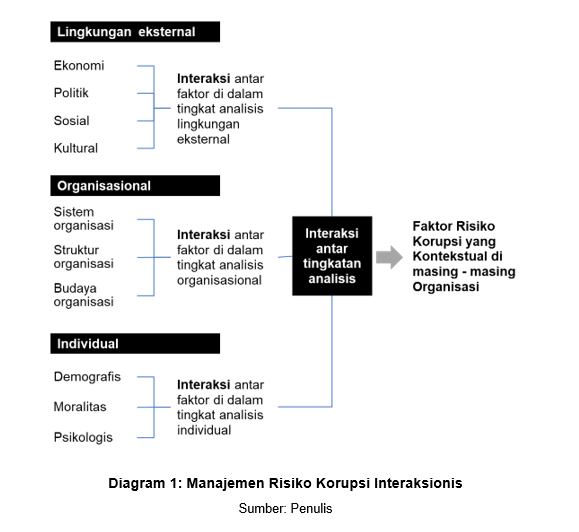

Manajemen risiko korupsi yang interaksionis adalah pendekatan dalam desain dan implementasi manajemen risiko korupsi yang didasarkan pada interaksi faktor risiko korupsi . Interaksi tersebut berada di dalam dan antar tiga tingkatan analisis yaitu:

- individual (mikro),

- organisasional (meso), dan

- lingkungan eksternal (makro).

Sifat interaksi dalam dan antar tingkatan analisis ini penting mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut adalah jamak, tidak tunggal, beragam, dan berkelindan. Faktor–faktor yang memengaruhi korupsi tersebut juga bersifat bidirectional dan interactive (Ashforth, Gioia, Robinson, & Trevino, 2008). Sebagaimana disajikan pada Diagram 1, faktor lingkungan eksternal mencakup faktor–faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Faktor organisasional mencakup sistem, struktur dan budaya organisasi. Sedangkan faktor individual adalah atribut individu yang mencakup antara lain aspek–aspek terkait demografis, moralitas, dan psikologis.

Sebagai risiko epistemik, semakin tinggi pemahaman mengenai faktor risiko korupsi berarti semakin banyak opsi responsnya

Faktor–faktor risiko yang dibahas dalam buku ini tentunya bersifat teoritis dan belum tentu dapat segera diaplikasikan pada setiap jenis organisasi. Organisasi perlu mengontekstualisasikannya dengan melakukan riset yang mendalam. Riset tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses penilaian risiko korupsi yang bertujuan untuk:

- mengetahui faktor–faktor risiko korupsi yang kontekstual;

- mengetahui interaksi antar faktor–faktor risiko tersebut, dan

- mengetahui pengaruhnya terhadap korupsi di masing-masing organisasi.

Hal ini penting karena, dalam konsep risiko epistemik, semakin tinggi pemahaman mengenai berbagai faktor risiko korupsi berarti semakin mungkin risiko dikelola. Selain itu, semakin banyak pula alternatif respons risiko korupsi yang dapat dipilih dan dijalankan oleh organisasi.

Manajemen risiko korupsi yang interaksionis ini dikembangkan dengan mengacu pada teori–teori korupsi yang dipandang mencerminkan interaksi dalam dan antar ketiga tingkatan analisis dimaksud. Beberapa dari banyak teori yang menjadi acuan adalah fraud triangle, fraud diamond dan fraud pentagon (Cressey, 1953) (Wolfe & Hermanson, 2004) (Marks J. , 2012) (Marks J. T., 2018). Faktor tekanan dan kompetensi dapat dipandang sebagai faktor individual, sedangkan kesempatan merupakan faktor organisasional dan rasionalisasi dapat dipandang sebagai faktor lingkungan sosial. Ketiga elemen fraud triangle saling berkelindan.

Saling keterkaitan antar ketiga elemen ditunjukkan dari, misalnya, rasionalisasi yang sistematis yang merupakan pemicu, pendukung, dan pemotivasi bagi pegawai untuk melakukan fraud dan kesempatan fraud yang terbuka menjadi aspek pemotivasi seseorang melakukan fraud. Motivasi (tekanan dan insentif) dan kesempatan dipandang tidak terpisahkan dalam setiap kejadian korupsi. Dalam batas–batas tertentu, elemen–elemen fraud triangle tersebut saling terjalin berkelindan. (Schuchter & Levi, 2013)

Interaksi faktor individual dan faktor sosial juga tergambar dalam teori sebuah apel busuk, sekeranjang apel busuk, segudang dan sekebun apel yang busuk. Teori ini menggambarkan interaksi individu yang niretik (apel busuk), kelompok kolusif, dan karakteristik nir-etik pada lingkungan organisasi dan lingkungan sosial yang lebih luas (Ramamoorti, Morrison, Koletar, & Pope, 2013).

Gambaran yang sepadan juga didapatkan dalam teori korupsi prinsipal–agen–klien. Model ini menggambarkan interaksi sifat individual manusia yang pada umumnya mementingkan diri sendiri dan faktor organisasional seperti pendelegasian kewenangan dalam pengambilan keputusan, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntabilitas. Faktor norma subyektif (Ajzen, 1991) yaitu persepsi bahwa para pihak yang dipandang penting bagi seseorang mengharuskannya melakukan atau tidak melakukan sesuatu juga menunjukkan berinteraksinya faktor individual dan faktor sosial.

Dua pendekatan teoritis lainnya yang menjadi acuan penting pengembangan manajemen risiko korupsi yang interaksionis adalah teori aksi kolektif korupsi dan teori korupsi sebagai perilaku abnormal dan perilaku normal. Teori aksi kolektif korupsi terjadi karena tidak adanya rasa saling percaya dalam masyarakat. Kondisi tersebut mengarahkan individu untuk abai dari kewajiban kolektifnya untuk jujur. Hal ini disertai dengan terpilihnya individu nir-kejujuran dalam jabatan publik (birokrat) atau jabatan politik (politisi).

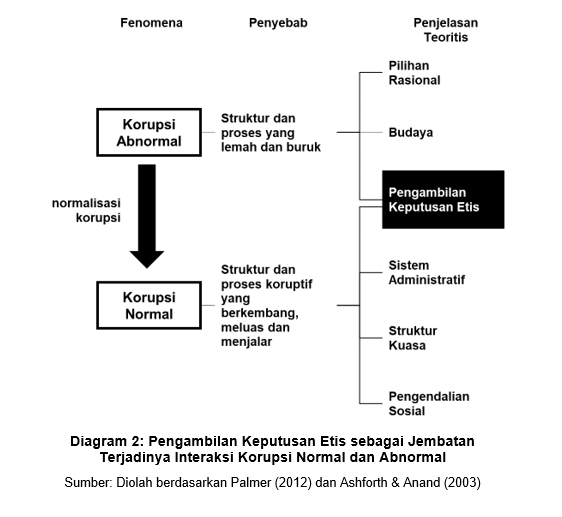

Pendekatan manajemen risiko korupsi yang interaksionis penting untuk dikembangkan mengingat terdapat dua jenis fenomena korupsi, yaitu korupsi abnormal dan korupsi normal (Palmer, 2012) (Ashforth & Anand, 2003) (lihat Diagram 2).

Fenomena korupsi abnormal merupakan penyimpangan dari norma tertentu dan pelakunya adalah seorang yang tercela dan pelanggar norma. Pelaku melakukannya dengan niat dan sengaja, penuh pemikiran dan pertimbangan rasional, serta kurang terpengaruh oleh konteks lingkungan sosialnya. Pendekatan korupsi abnormal ini juga memandang pelaku telah mempunyai atau sedang mengembangkan kecenderungan korup. Korupsi abnormal merupakan wrong-doing yang dilakukan oleh apel busuk dan disebabkan oleh keranjang apel yang busuk. Risiko korupsi jenis ini dapat bersumber dari, misalnya, struktur dan budaya organisasi yang buruk, tidak serasinya sistem insentif sehingga pegawai tertekan atau termotivasi untuk melakukan penyimpangan.

Korupsi dilakukan dengan niat dan sengaja, penuh pemikiran dan pertimbangan rasional

Korupsi sebagai fenomena normal dipandang sebagai peristiwa yang biasa terjadi, bukan sesuatu yang luar biasa. Korupsi menjadi fenomena yang tak terperhatikan. Pendekatan ini berasumsi bahwa seseorang melakukan penyimpangan tanpa ada niat, maksud, dan tidak melalui pemikiran atau pertimbangan rasional. Pendekatan ini juga berasumsi bahwa ia melakukannya dalam pengaruh konteks lingkungan sosialnya, serta tanpa terlebih dahulu mengembangkan kecenderungan untuk terlibat dalam perbuatan tersebut. Penyebab korupsi abnornal adalah struktur dan proses yang buruk, sedangkan penyebab korupsi normal adalah struktur dan proses yang menembus, meresap, dan menjalar dalam kehidupan organisasi.

Korupsi yang telah dipandang normal tidak dianggap sebagai wrong-doing dan tidak terbedakan dengan jelas dari right-doing

Korupsi yang telah dipandang normal tidak dianggap sebagai wrong-doing dan tidak terbedakan dengan jelas dari right-doing di suatu organisasi. Organisasi bekerja di area abu–abu yang sangat dekat dengan batas pemisah benar–salah. Beberapa hal yang memfasilitasi korupsi menjadi normal antara lain sistem administratif dan pengendalian sosial, yaitu norma, aturan, dan hukum yang mengatur perilaku manusia. Sistem, prosedur, dan aturan dapat didesain untuk menyelenggarakan korupsi. Pegawai dan petugas yang ditunjuk hanya melaksanakan tugas–tugas yang terkandung dalam sistem dan prosedur tersebut tanpa mengetahui desain besar terjadinya korupsi.

Korupsi merupakan perilaku terencana yangdipicu oleh niat (intensi) di mana di dalamnya terkandung aspek–aspek terkait hasrat, sikap, motivasi, norma yang dianut, tekanan sosial, dan pengendalian perilaku. Sikap terhadap korupsi diperoleh dari pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak positif atau negatif yang mungkin ditimbulkan dari suatu perilaku. Seseorang yang akan melakukan korupsi juga memperhitungkan tingkat kesulitannya, serta ada/tidaknya faktor–faktor yang memudahkan ia melakukan korupsi.

Perilaku korupsi dapat dipahami sebagai proses seseorang yang mempertimbangkan biaya–manfaat korupsi, serta mengeksploitasi kelemahan organisasi dan memandangnya sebagai kesempatan untuk melakukan korupsi. Perilaku korupsi juga dapat dipandang sebagai pertarungan nilaididalam dirinya di mana seseorang akan berkonsultasi dengan nilai–nilai personal yang dianutnya dan kemudian memutuskan untuk melakukan korupsi. Di sisi lain, ketika korupsi telah mengalami normalisasi, proses perencanaan korupsi tersebut sudah menjadi rutinitas yang dengan mudah dilakukan oleh seseorang yang memang mempunyai kehendak. Keterkaitan antara intensi dan aksi korupsi menjadi sangat dekat.

Distingsi ini penting dalam pengembangan manajemen risiko korupsi yang interaksionis dan prosesual. Sebagaimana tergambar pada 4, distingsi perilaku korupsi abnormal dan normal memungkinkan untuk dilakukan analisis terhadap proses normalisasi korupsi di organisasi. Secara umum korupsi abnormal dapat dijelaskan dengan pendekatan pilihan rasional, yaitu pertimbangan biaya dan manfaat suatu keputusan korupsi, dan aspek budaya yang menjustifikasi atau memaafkan perbuatan korupsi.

Di sisi lain, korupsi yang telah dipandang normal disebabkan antara lain oleh aspek–aspek pengendalian sosial, struktur kuasa dan sistem administratif. Teori–teori pengambilan keputusan etis diharapkan dapat menjelaskan kedua jenis fenomena tersebut. Pengambilan keputusan etis menjadi jembatan antara korupsi normal dan korupsi abnormal dan dengan demikian, menjadi bagian yang penting dalam mengeksaminasi proses normalisasi korupsi dan upaya mendenormalisasinya.

Manajemen Risiko Korupsi Prosesual…

Nilai, Sikap, perilaku, dan Budaya Antikorupsi